Plongée aux archives

La Celle-Saint-Cloud, la vie de châteaux

Qu’il est difficile de se faire un nom quand vos auditeurs vous confondent avec la proche voisine Saint-Cloud d’une plus grande notoriété ou avec La Colle-Sur-Loup. Avec la première elle partage cette même relation à l’ermite Clodoald qui s’établit dans la région, avec la seconde une simple paronymie. Pourtant, la ville de La Celle-Saint-Cloud a été un petit laboratoire d’urbanisme après la seconde guerre mondiale.

Publié le 13 février 2025

Temps de lecture : 15 minutes

De village à ville, une transition fulgurante

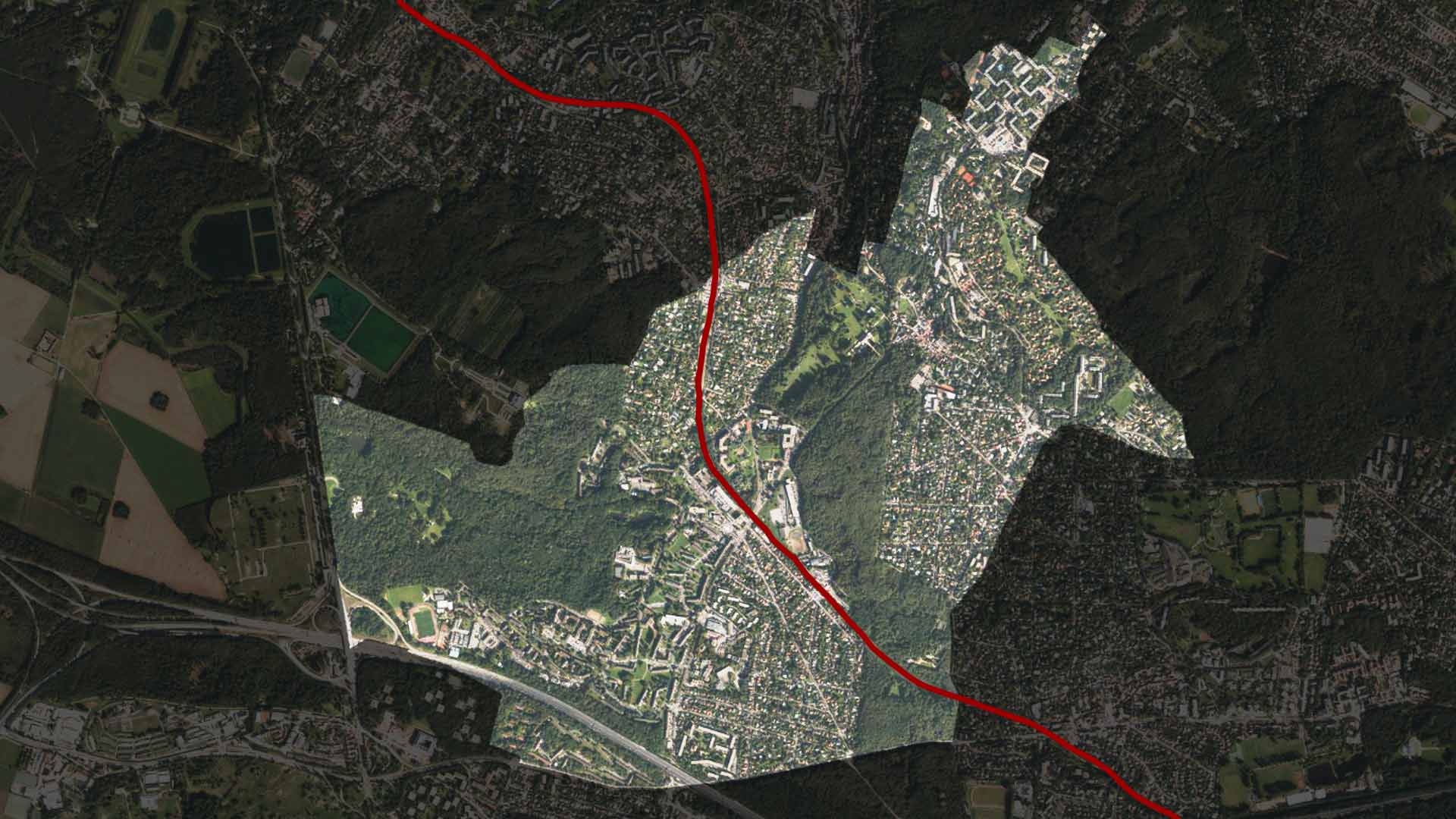

« La Celle » comme disent ses habitants est une ville champignon de la grande couronne parisienne, passant de 5 000 habitants en 1954 à 20 000 en 1962, soit quatre fois sa population en huit ans. Cette croissance aura un impact sur l’occupation du sol avec de nombreux programmes immobiliers novateurs et une transformation radicale d’un paysage rural en paysage urbain.

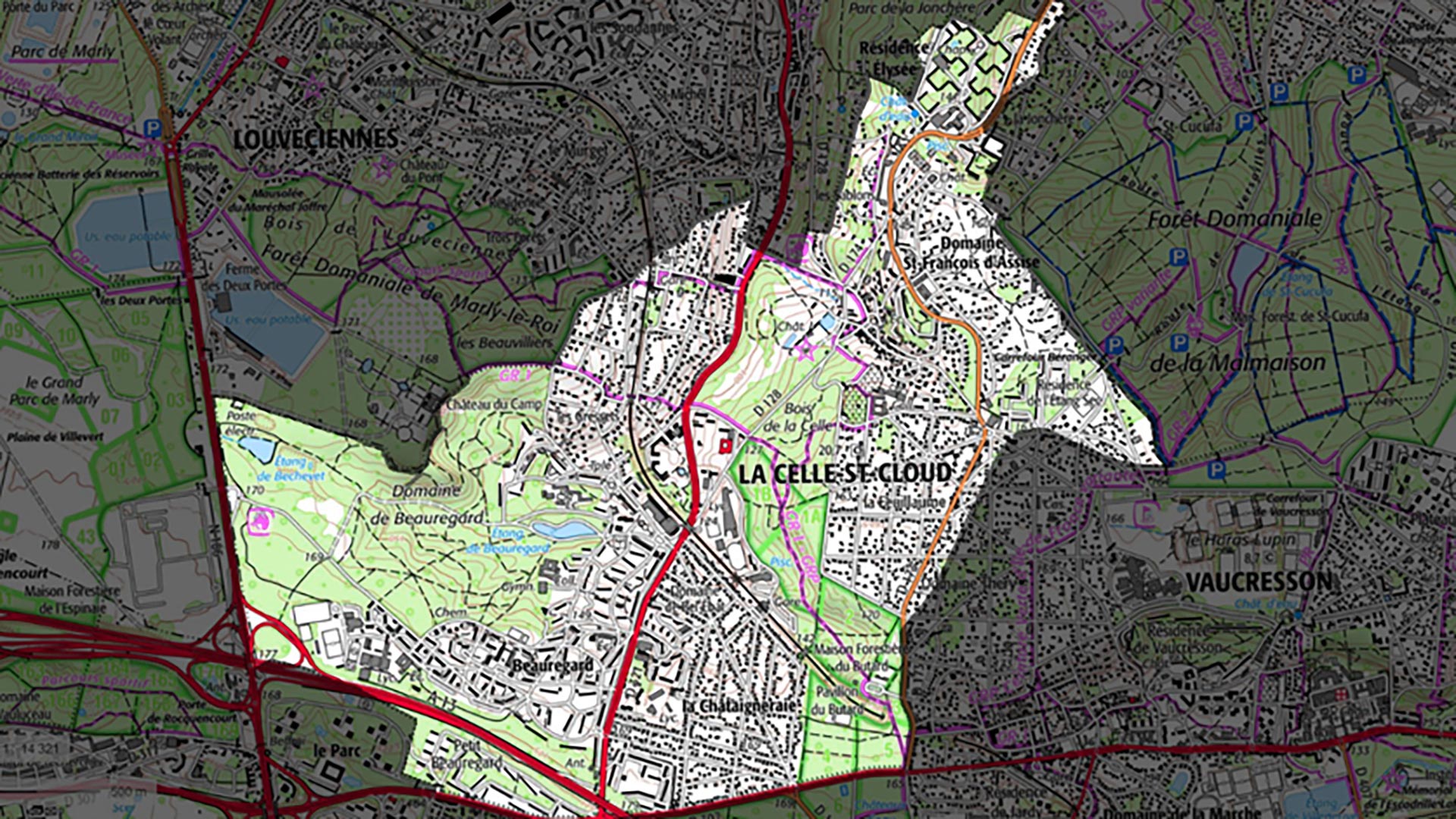

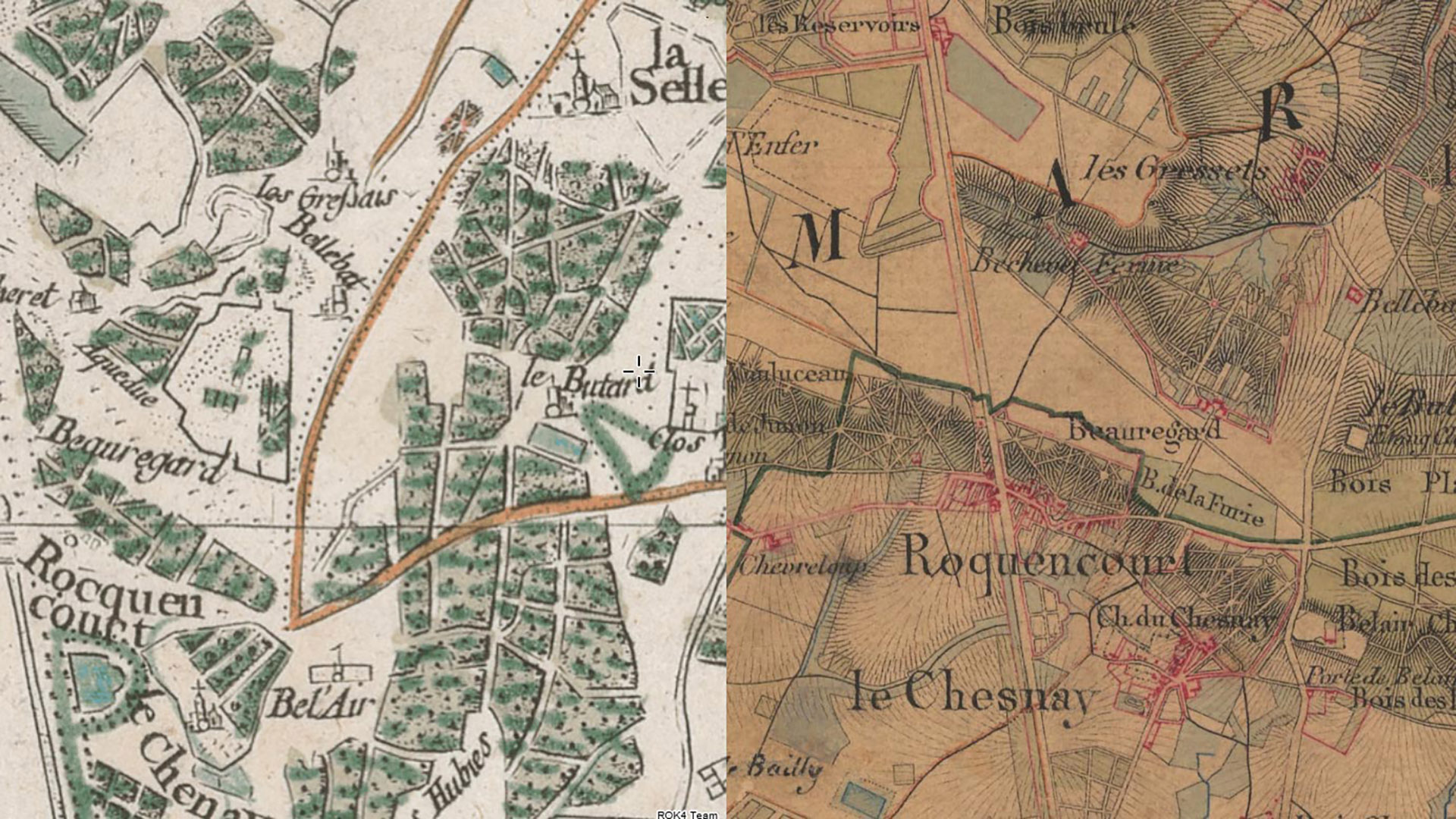

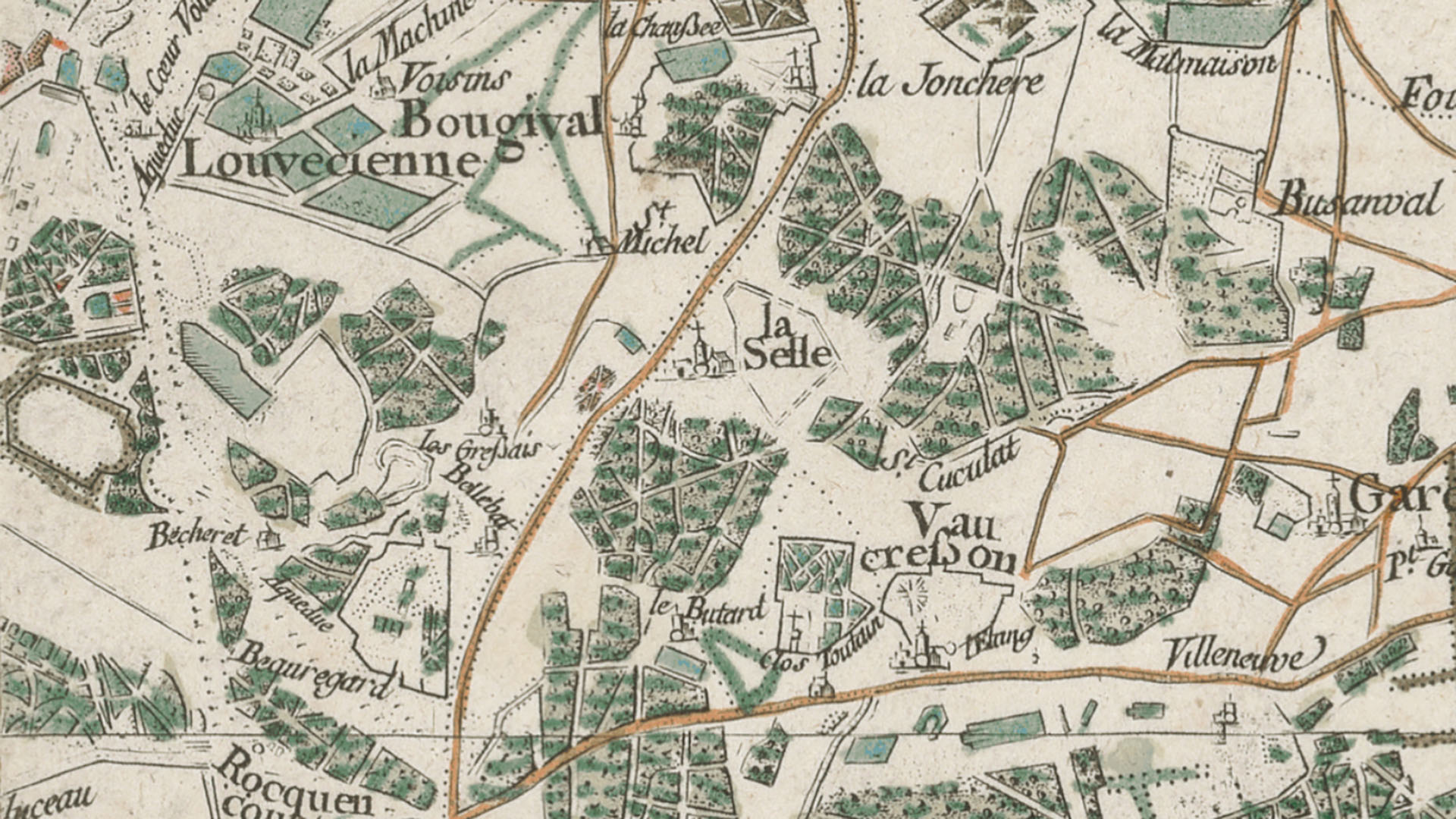

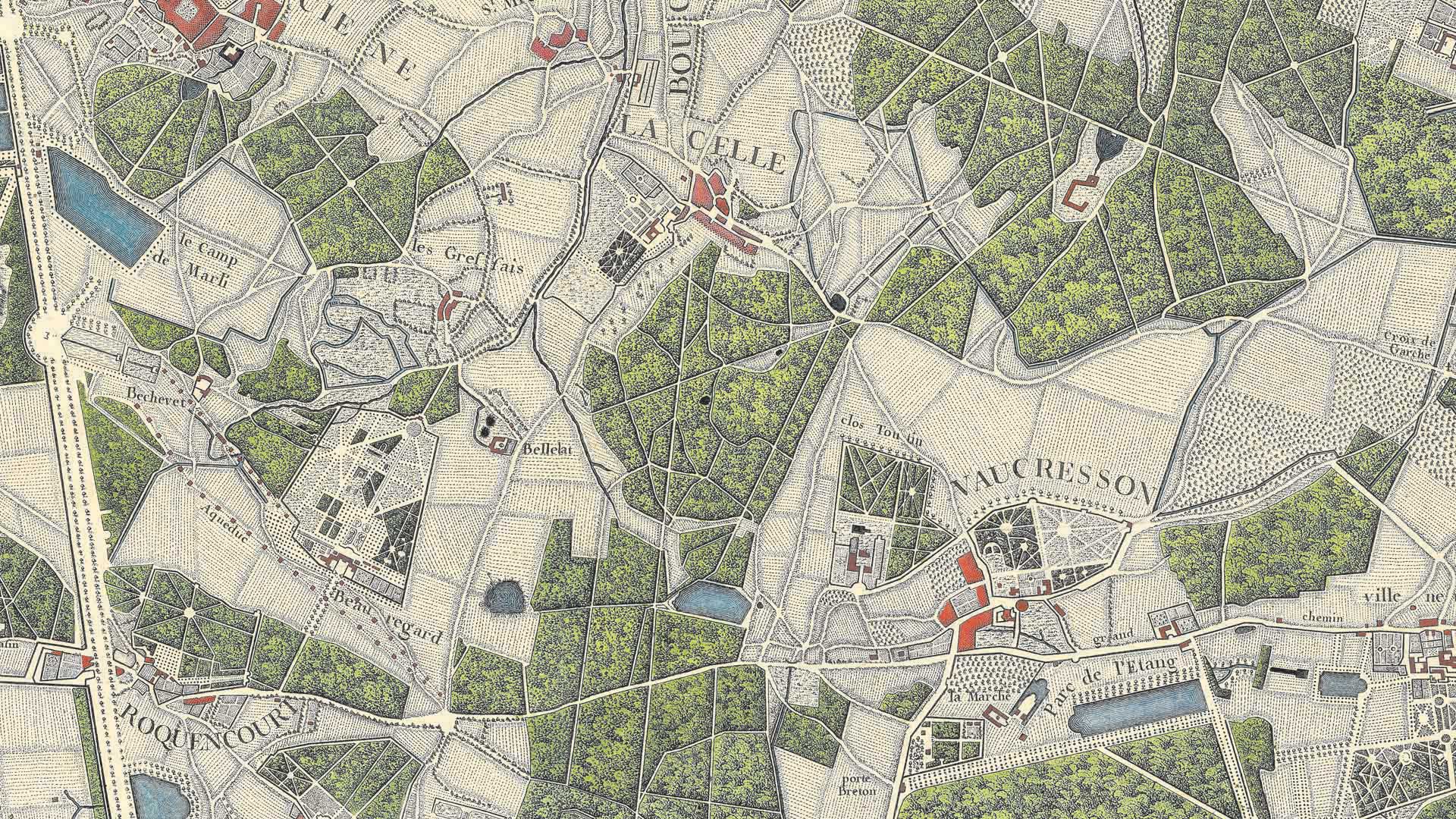

La Celle restera un village jusqu’au début des années 30 franchissant là le seuil des 2 000 habitants, ce qui la classe comme ville aux yeux des géographes. Le village est identifié sur les cartes de Cassini sous le nom de La Selle. La commune s’est appelée de 1793 à 1801 la Selle-Saint-Cloud.

Toutefois sur la carte Feuille VI Les Environs de Paris relevés géométriquement de l'abbé Jean Delagrive de 1740, contemporain de Cassini, La Celle porte un C mais perd son saint.

Elle trouve son nom actuel sur les cartes de l’état-major, moitié du 19e.

La Celle-Saint-Cloud modélisée en 3D grâce au LiDAR HD

Vidéo réalisée par Laurent Caraffa (UMR LaSTIG)

En cliquant sur lecture, vous acceptez les cookies provenant de YouTube

Un laboratoire urbain du XXe siècle

Les photos aériennes les plus anciennes en possession de l’IGN datent de 1932 mais ne couvrent pas l’intégralité du territoire actuel de la commune. Nous présentons les photos aériennes orientées le nord en haut selon la convention cartographique.

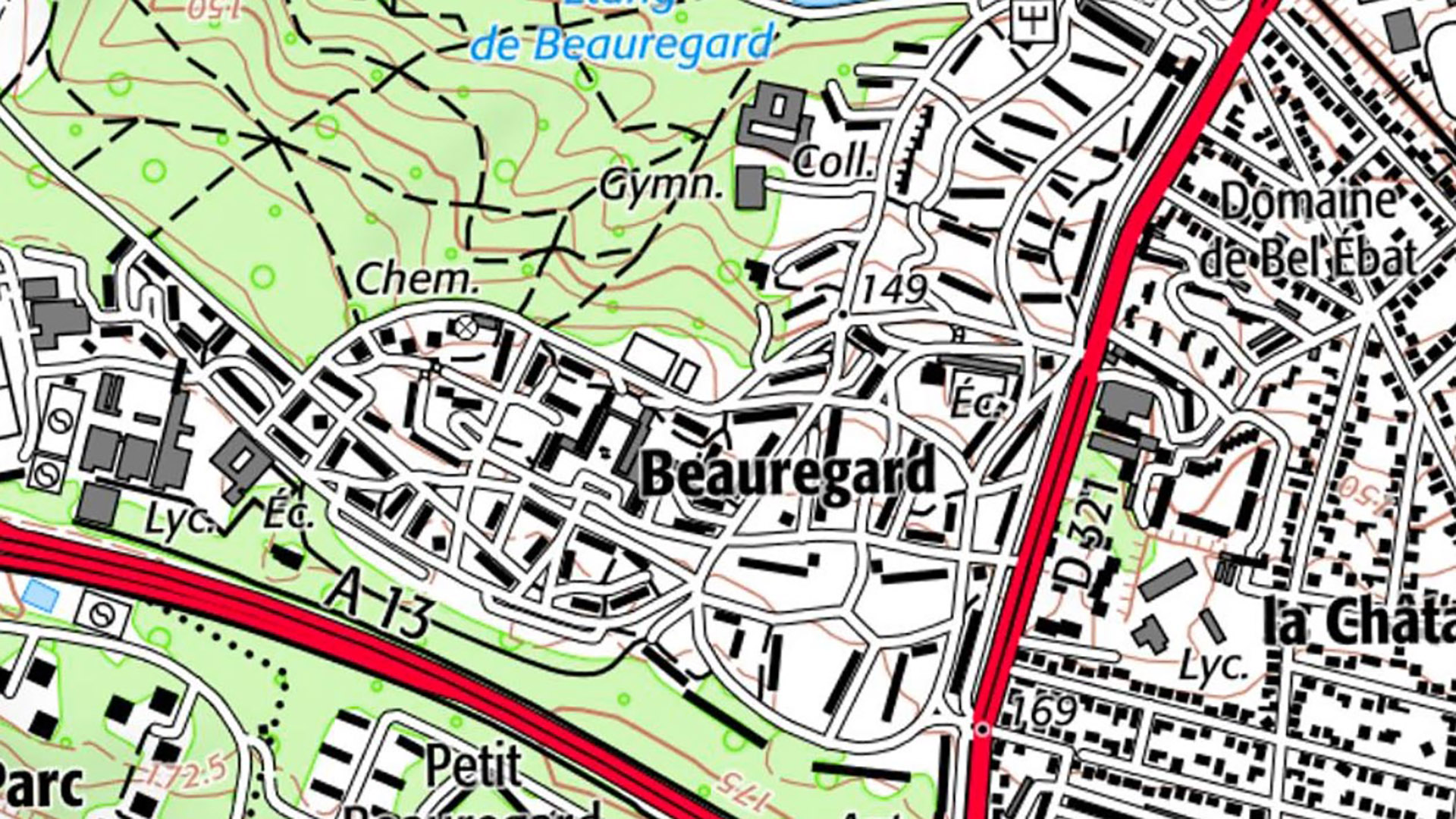

Au centre de l’image le Bourg, le tracé ovale est un hippodrome privé. Au bas de la photo le quartier de La Feuillaume avec ses rues rectilignes perpendiculaires ou en étoile. À la gauche de l’image nous apercevons la ligne de chemin de fer qui serpente.

1933

Le Bourg en 1933. À la gauche du Bourg se trouve le château de La Celle-Saint-Cloud et son parc, légués par son dernier propriétaire au ministère des Affaires étrangères aux conditions exclusives d’usages diplomatiques. Le parc est classé à l’inventaire des sites pittoresques depuis 1985, il participe à la coulée verte mais reste inaccessible au public.

1949

Ces vues aériennes de 1949 couvrent la partie nord de la commune. En haut un méandre de la Seine (communes de Bougival et Croissy-sur-Seine), à gauche la voie de chemin de fer, à droite l’hippodrome et en bas le quartier de la Feuillaume.

1949

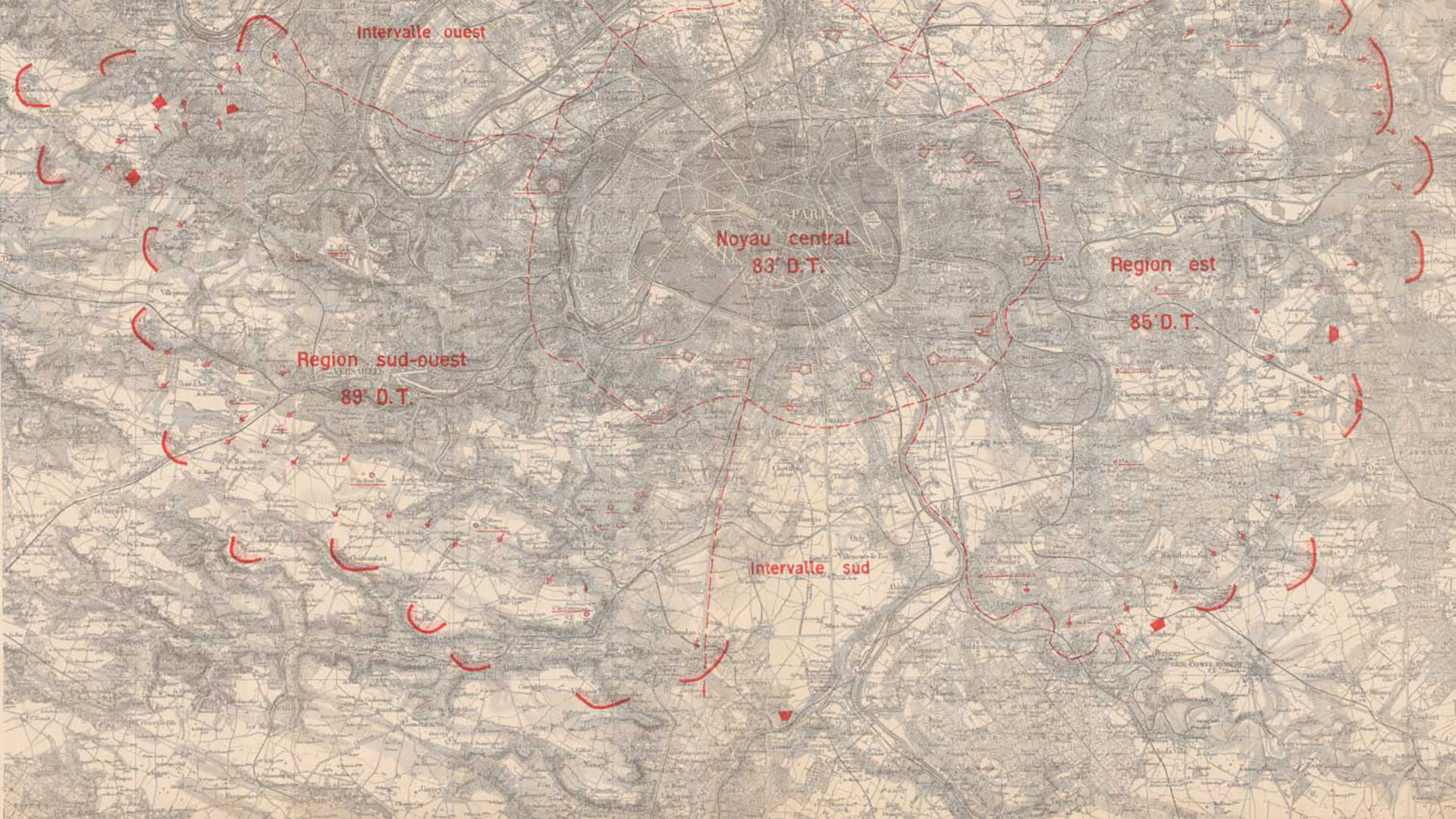

1871

Nous apercevons sur la carte de « Paris, ses environs et ses fortifications » de 1870-1871 les emplacements des fortifications sur les communes de Vaucresson, La Celle-Saint-Cloud et Bougival. L’occupation prussienne de 1870 laisse le bâtiment en ruine.

Mais en 1872, le Baron de Hirsch, banquier, entrepreneur et philanthrope, restaure le château. En 1896,le domaine est légué à Maurice-Arnold de Forest, Comte de Bendern et dernier propriétaire, qui délaisse le château.

1914

En 1914,la Celle-Saint-Cloud fait partie du « camp retranché de Paris ».Le parc est réquisitionné pour servir de lieu de culture et de parc à bovins.

1953

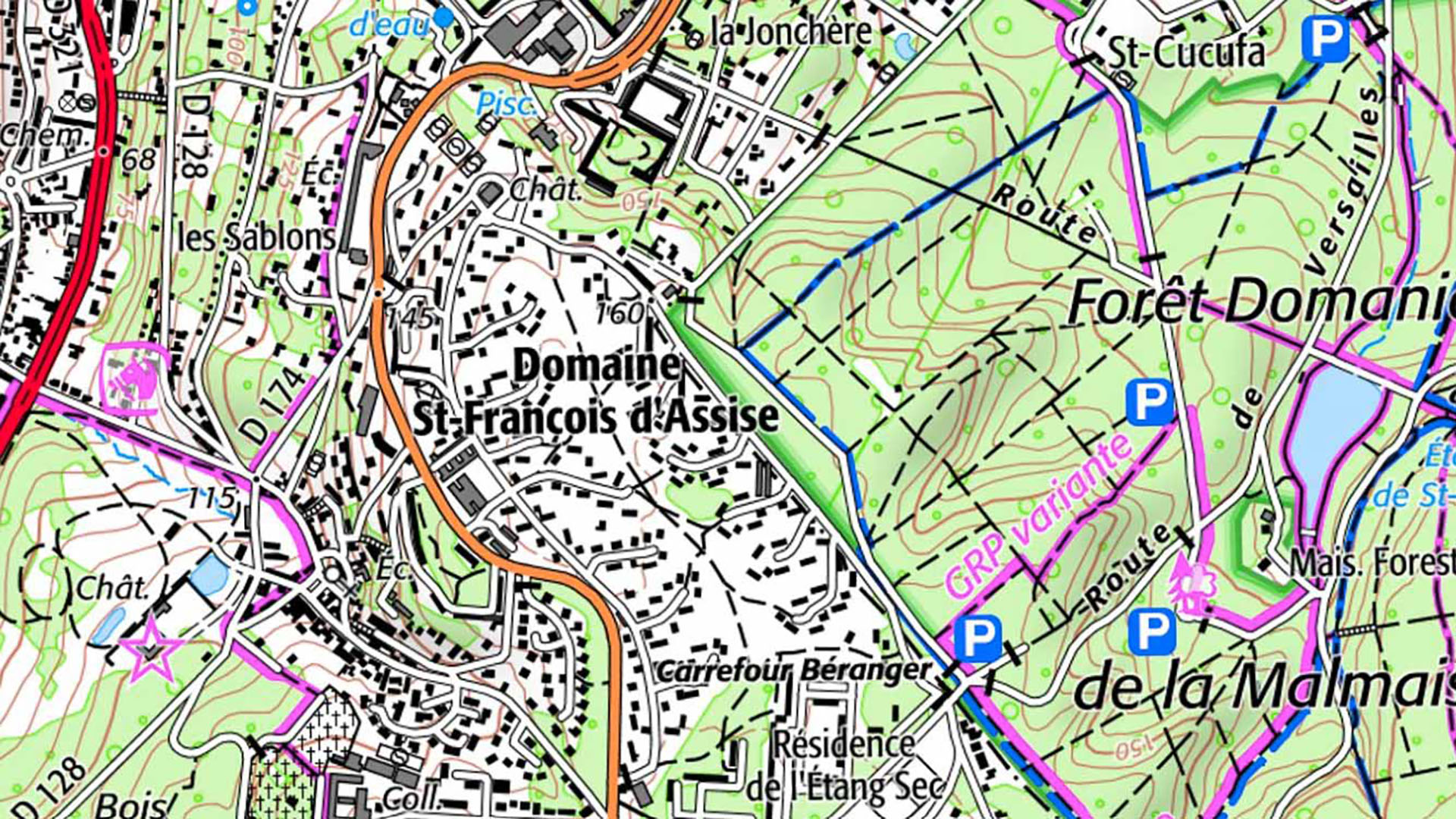

Le Domaine Saint-François d’Assise est en construction.

Le Domaine Saint-François d’Assise aujourd'hui et dans les années 1960 (Source : Remonter le temps)

1933

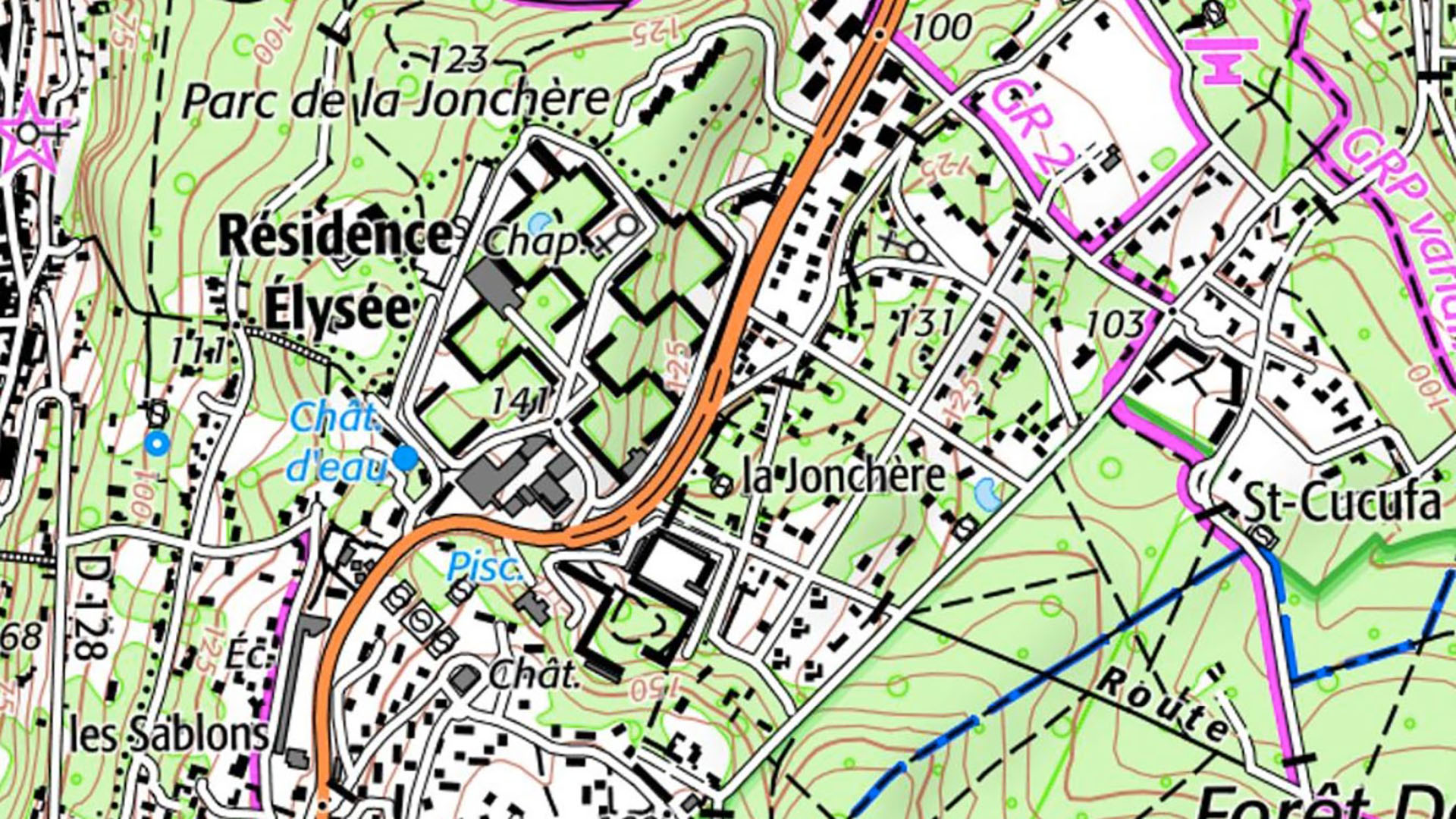

Le quartier de la Jonchère

1961

Achevé en 1963, Élysée 1 sera le prototype d’un programme plus ambitieux.

1963

Chantier d'Élysée 2

On voit nettement au bas de l’image les barres de la résidence Élysée 1.

Mis à jour 04/03/2025