Au cœur de la tech

Comment fonctionne la géolocalisation par satellites ?

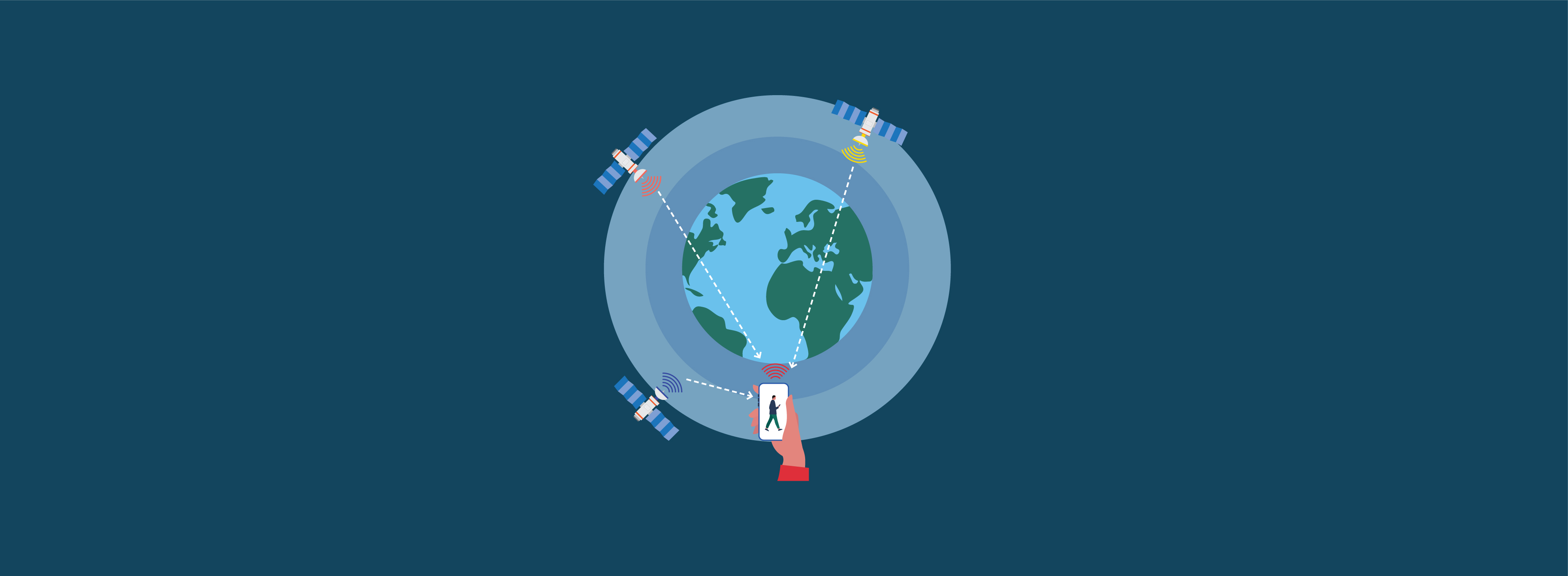

Optimiser un trajet, chercher un restaurant à proximité ou retrouver un téléphone portable égaré… Les applications de géolocalisation ont envahi notre quotidien mais savons-nous vraiment comment fonctionne cette technologie ? Zoom sur la géolocalisation par satellite.

Publié le 05 juin 2024

Temps de lecture : 10 minutes

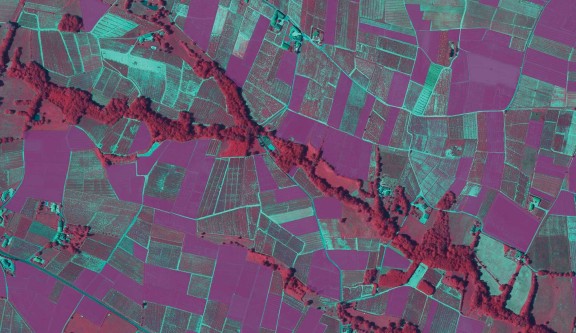

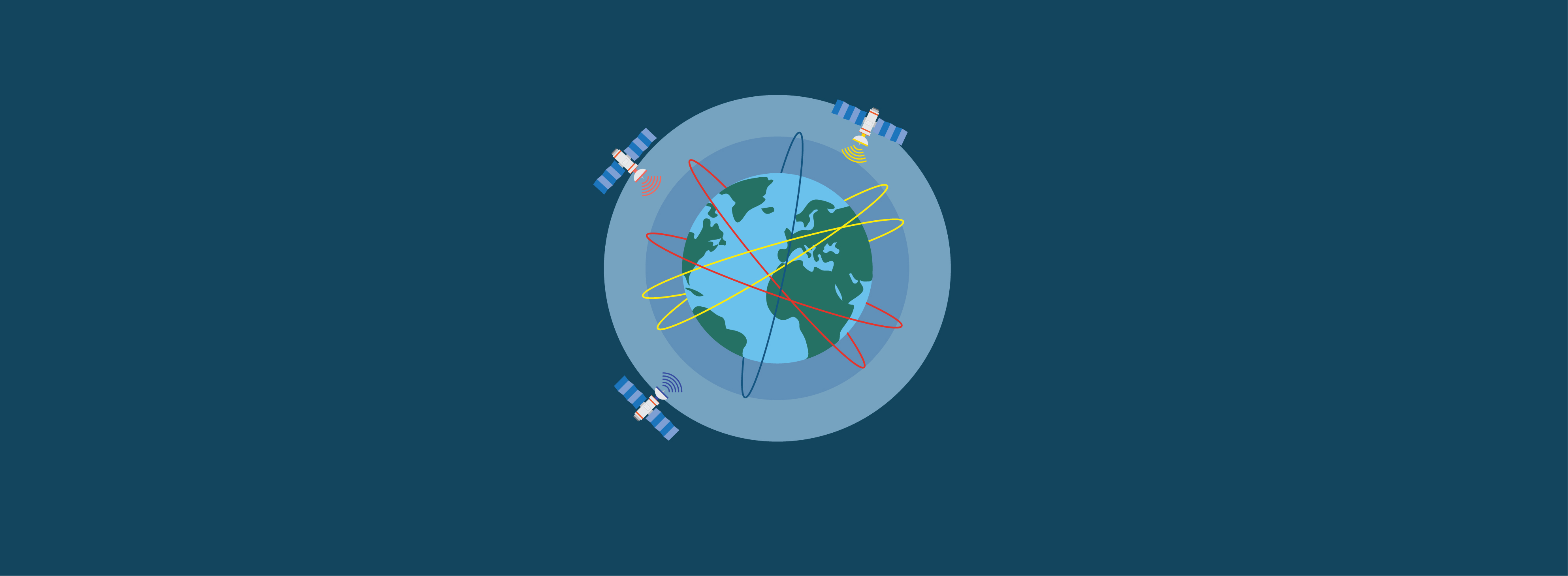

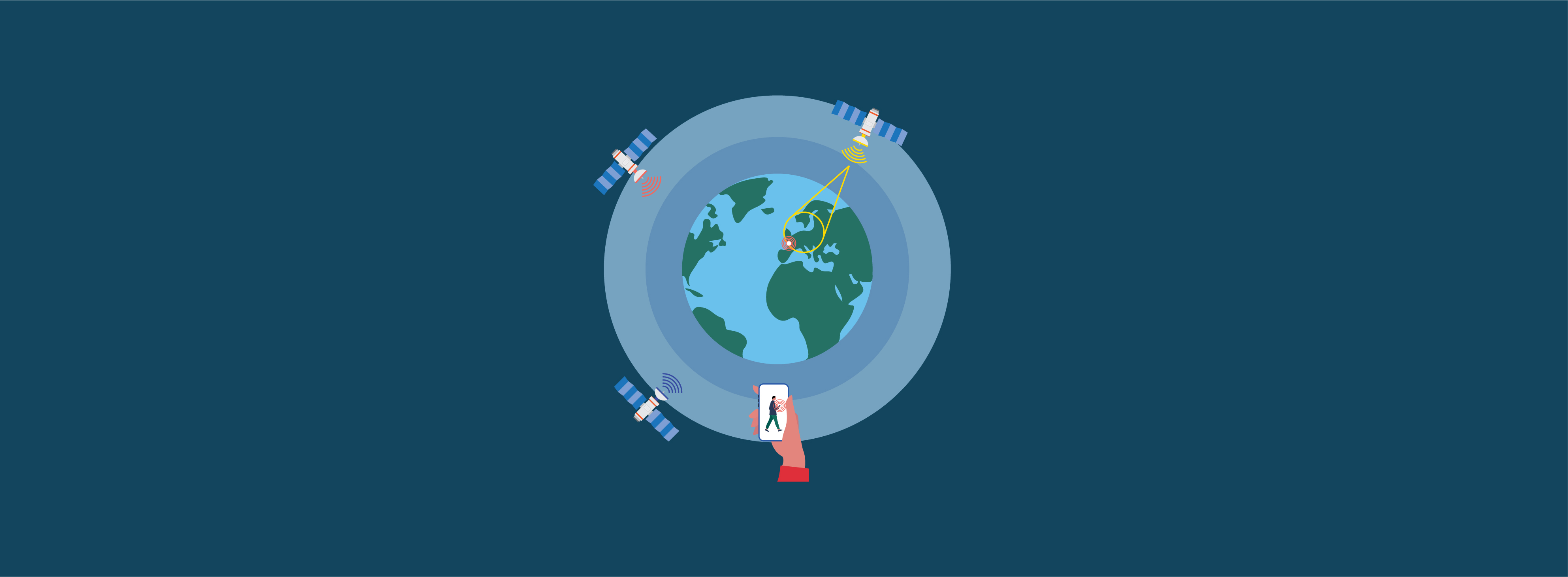

Près de 140 satellites de positionnement tournent autour de la Terre et transmettent en continu des signaux radio codés.

Grâce à son antenne et à son récepteur, notre smartphone est capable de décoder leurs signaux.

Il a besoin de 4 satellites en visibilité simultanée pour se positionner partout dans le monde. Mais plus les satellites sont nombreux, plus la position est précise.

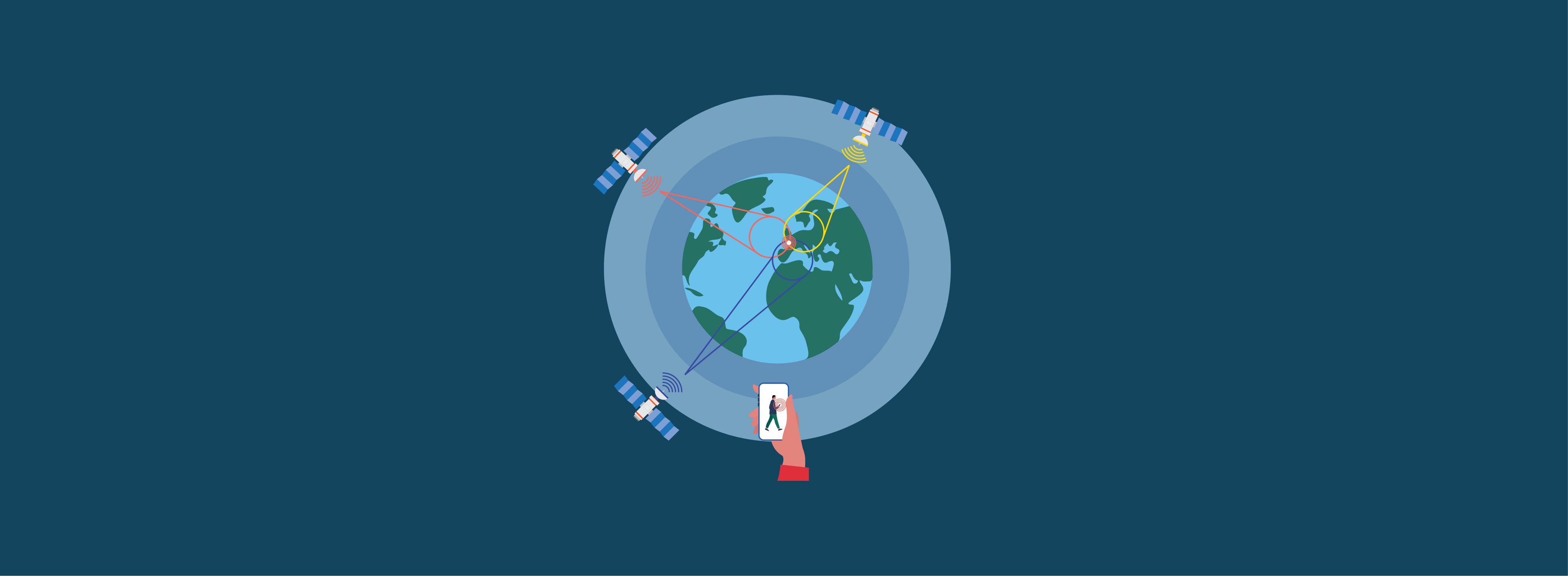

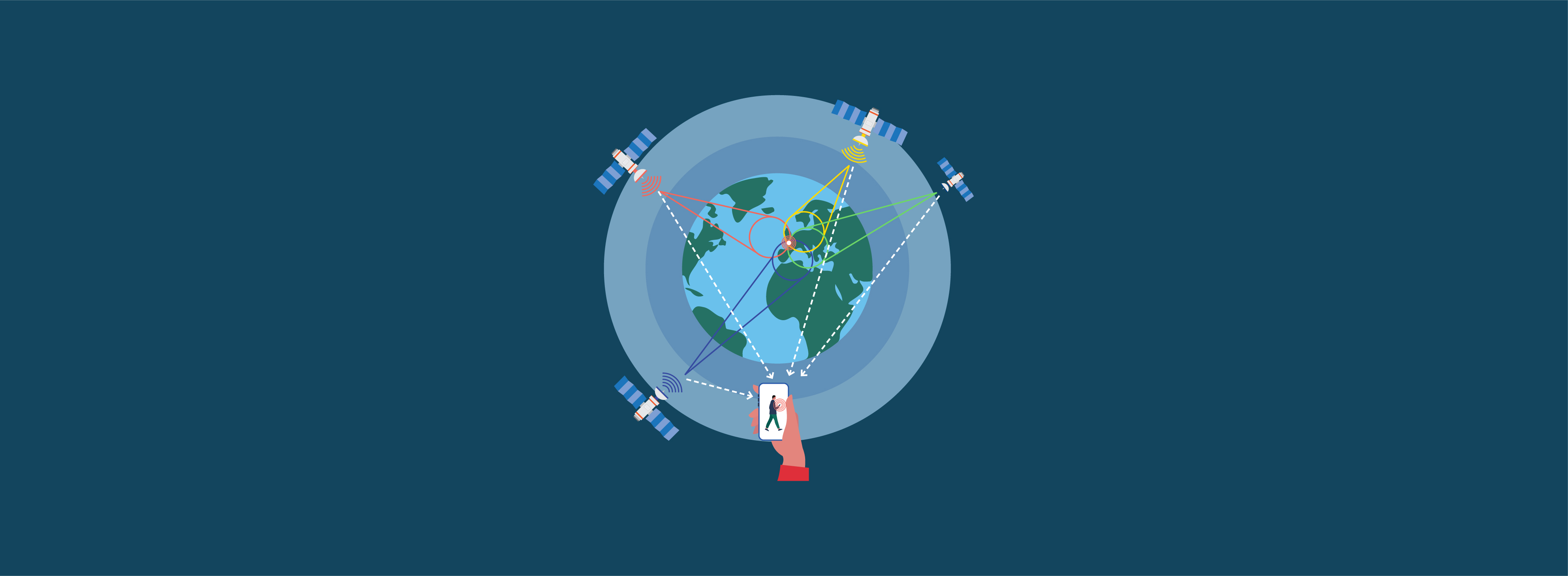

Il calcule d'abord la distance qui le sépare d"un premier satellite et déduit sa position quelque part dans la sphère jaune.

Puis il capte un deuxième satellite qui précise sa position aux points d'intersection des sphères jaune et bleue.

Un troisième satellite définit sa position exacte, à l'intersection des trois sphères jaune, bleue et rouge. Cette technique s'appelle la trilatération.

Un quatrième satellite est nécessaire pour déterminer précisément le décalage du récepteur par rapport aux horloges des satellites.

Un décalage d'horloge de dix nanosecondes induit une erreur de position de trois mètres !

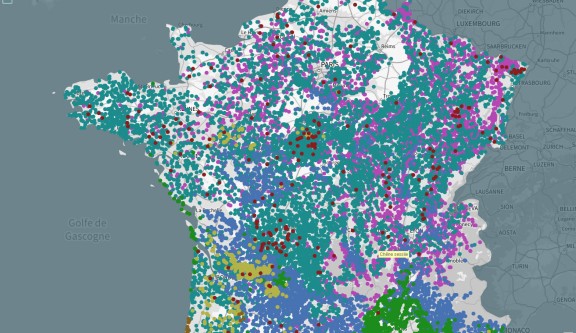

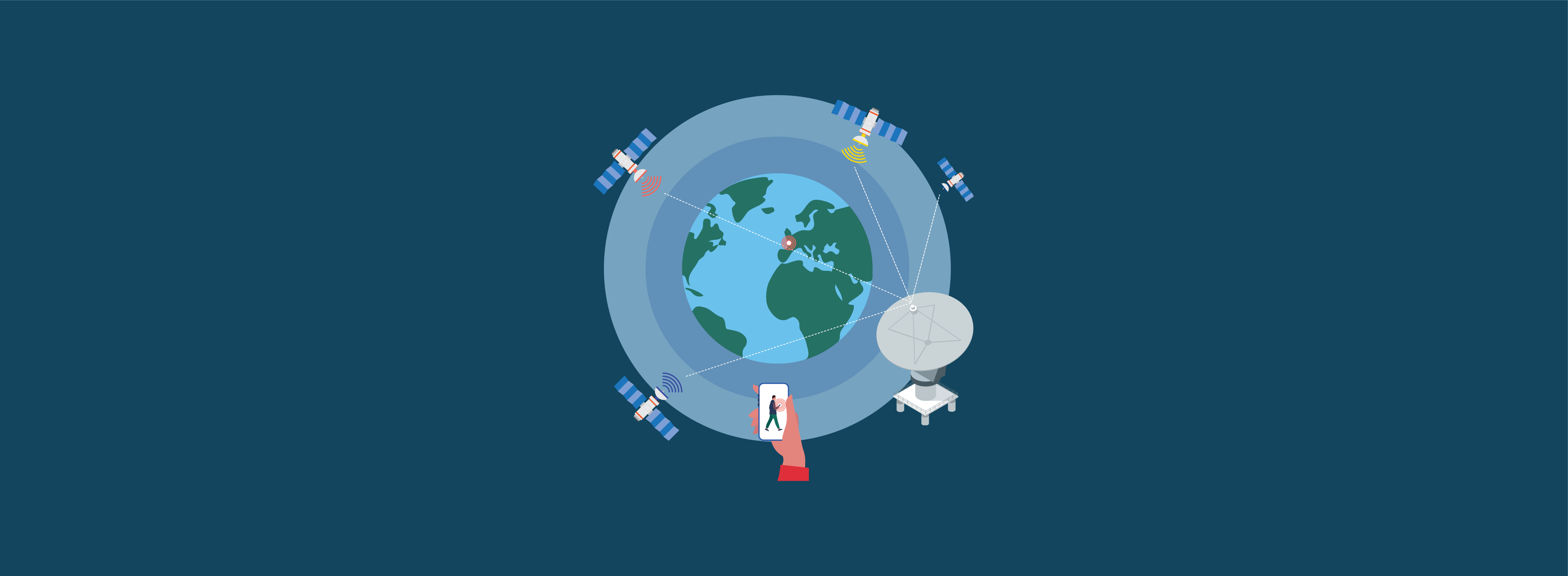

Des stations au sol contrôlent aussi le bon fonctionnement des satellites et précisent leur localisation.

Mis à jour 22/07/2024